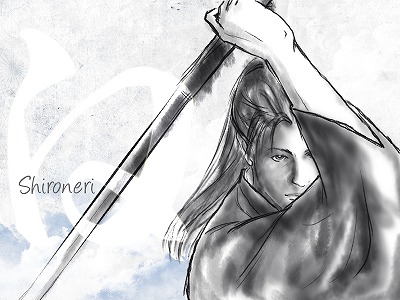

白練

しろねり

その男はぐるりと道場を見回し、見所の脇に立っていた俺に目を止め、頭を下げた。まるで時がゆっくりと過ぎるような、そんなゆるやかな動き。

幾人もの男が注視する中、その内の一人に過ぎない俺に目を留める理由があるとしたら、ここにいる連中が皆稽古着であるのに、俺一人が着流しでいることか。

そして頭を下げる理由があるとするなら、この場に似つかわしくないこの俺が、それでも形ばかりこの道場の跡取りであることを知っているということなのだろう。

青い空が高い秋。

白練の雲がたなびいて、風は汗ばんだ首筋を冷やしていく。

一見すると俺よりも年嵩のようだった。

目の前に蹲った若い門弟が小さく呻いている。

心形刀流伊庭道場。

俺がここにいなければ、この門弟はもっと大声で派手に痛みを訴えたに違いない。確か、旗本の三男だったか。顔くらいは覚えている。

嗾けた奴らも、とっとと担ぎ出して手当てをしてやれば良いものを、今目の前で繰り広げられた顛末に怖気づいているのか、それとも呆気に取られているのか、無言で立ち竦むばかり。

男があまりにも涼しい顔で佇み、俺に深々と頭を下げたものだから、皆次の一手をどうすれば良いのかわからなくなっているのだ。

恐らく手首の骨を砕かれただろう。

左手だから、完治させれば竹刀を持てなくなる程ではない。だがこの門弟が再び竹刀を持とうという気持ちになるかどうかは定かではない。

伊庭道場としては、面倒なことだった。勿論、稽古中の出来事ということになろうが、そんな言葉で収まる世の中ではない。

何故そんな激しい稽古をしたのかと、その旗本やらに叱責されるは必然だ。

道場主である父・軍平の苦々しい顔が思い浮かぶ。

武芸の稽古であるから、怪我は当人の心掛けの問題。だが相手は身分だけはある連中。こちらは平身低頭、道場の悪い評判が立たぬようにと腰を折る。

奴らの落とした金で飯を食い、吉原通いができるのであればそれもまた悪くない生き方だと俺は思っている。

所詮汚れた金。妓にでも使うのが妥当というものではないのか。

「若先生」

声を掛けてきたのは先代の頃からの古参の門弟だ。未だ竹刀を持つこともしない俺が、いつかこの道場の跡目を継ぐものと信じてそう呼ぶ。

「どう致しましょう」

俺は一部始終を見ていた。しかしこの事態を止める気持ちにはならなかった。

上背のあるひょろりとした男を誰かが連れ込んだ。何かの因縁なのか、単なる馬鹿騒ぎなのか。

正常な道場の跡取りであれば、このくだらない騒ぎを未然に収めようと思ったかもしれぬ。だが生憎俺にはそういう気持ちが欠落している。

じつは少々愉快だった。

俺は花火見物となんら変わらぬ気持ちで見所脇に立った。どちらが負けても面白い。道場を囲んだ門弟たちの殆どは、俺と同じ気持ちだったに違いない。妙な高揚感が場を支配していた。だがそのひょろりとした男は、面倒くさそうに支度を終えると、鷹揚な構えを見せた。

その顛末は、目の前で蹲った男の姿を見れば誰にでもわかる。

強いというのとは少し違う。

これは単なる力比べではない。

存在する意味のあるものと、その意味のないもの。

その二種類の男が対峙しただけのことだった。

無言で帰り支度を始めた男は、何者なのか。

するりと己の脇を通り抜けようとする。

男の瞳が俺を吸い込む。

そこには、俺など映っていない。

空に浮かぶ白練りの雲だけが映っている。

何者か。

「何者ですか」

俺は己の心が声を発したのかと驚いた。

だがその声は母のものだった。

騒ぎを聞きつけたか。

父の留守中故、放蕩息子では騒ぎを収められぬだろうと思ったのかもしれない。道場に顔を出すなど珍しい。招いたとて普段は出てこぬ人がと不思議に思ってちらりと顔を見れば、蒼白だった。

「道場破りですか」

「いえ」

俺は男が出ていく様を眼で追いかけながら答える。

だらしのない門弟ばかりではあるが、千人近くを抱える名の知られた道場だ。故に性質の悪い道場破りにやられたとあっては、外聞も悪かろう。俺は看板を持っていかれたとて一向に構わない。しかし俺以外のすべての者にとって、それはあってはならぬことだった。

何しろ、流行だからと言って刀を落とし差しにしたり、雪駄をつっかけたりしたというだけで父は烈火の如く怒る。剣の道に生きる者、格好などを気にするのはけしからんと言う。

倅が稽古もせずにふらふらと吉原通いとあっては、説得力もないのだが、だからこそ門弟に厳しいのだとも思える。

対面だけはどうにか保ちたいのだろう。

父自身が有能な門弟として、この道場を継いだのだから無理もない。

この道場を先代からの預かり物だと思っているらしい。次の代に継がせるまでの預かり物なのだ。それまで傷を付けてはならない。

「ならば一体なんなのです。八郎。まさか」

母は目をあわせようとしない俺の体を、頭から爪先までじっくりと見た。

「母上。俺は何も」

先代の実子であるというだけで、父は俺を養子にした。

体が弱いというだけで、母は俺を女子よりも大事にした。

この身体に傷の一つでもつけられたなら、この母は卒倒するかもしれない。女子のような白い腕が、我ながら滑稽だった。

「そんな物騒なものじゃありませんよ」

俺が答えている間に男はこちらを振り返り、そしてもう一度頭を下げて立ち去った。

俺が見たのは、空を映しだす瞳としなやかな長い腕。そして、しっくりと腰に馴染んだ大刀。それらが一つの影になって立ち去っていく。

「ならば、一体」

なぜこんな男がここにいるのかと問いたいのだろう。

それを知りたいのは俺の方だ。

「母上。御免」

男が道場を去ったことで、門弟たちがざわめき始めた。倒れた男は声を上げて無様に痛みを訴えている。

急ぎ立ち去ろうとする俺の袂を引く母の手をそっと押し戻す。

「心配めされますな。あれは俺の知り合いです」

母はぽかんと口をあけると、白目を剥いた。

安堵させるために言った言葉が裏目に出た。

ひっくりかえる母を置き去りに、急いで庭下駄をつっかける。皆の目が母に向いたのは好都合だ。

門を潜って一瞬躊躇したが、すぐさま左手に急ぎ足で歩く。

恐らく本所あたりの御家人に違いない。着物は古びていたが、きっちりと熨斗目の利いた袴を履いていた。

あんな剣術を教える道場があるのか。一体何をどうすれば、あんな構えから一瞬で相手の左手首を叩き折ることができるのか。

そして、何故あんな瞳をしているのか。

何故ここへ来たのか。

何故俺に頭を下げたのか。

一体どうすれば、あんな男になれるのか。

剣術などつまらぬ。

学問のひとつも身に着けねば、今の世の中生きてなど行けぬ。

ましてや跡取りなど、何の意味があろう。

俺は知らず知らずに足早になっていた。

「おい。そう慌てるな」

ふいにくぐもった声が耳に届いて俺は立ち止まった。

「ああ」

思わず安堵して、俺は俺自身に驚く。

それほどこの男を必死に追いかけていたのか。

「お前さん一体何者だい」

いきなりそんなことを問い詰める俺自身は、もはやこの男を逃がしたくないという一心だった。

男は答えずに俺の全身を、先刻の母親と同じ様にじっくりと眺めた。

「どうりで噂どおりの男だな」

「お前さん、あんなことをやらかしておいて、挨拶もなしに帰るつもりかい。そりゃちと間尺に合わない。名乗れとまでは言わねえよ。だが、流派ぐらいは答えても罰は当たらねえってもんだろ」

「あんたが伊庭道場のな」

俺も男の言葉を無視して問い続ける。

「あの立ち合いは見たところ」

「わざわざ追いかけてくるとはな」

「食い詰めてるわけでもなさそうだ。金が目当てってわけじゃねえだろう」

「変わった男だな」

「狙いを聞こうか」

いくつかの噛み合わない言葉の遣り取りの後に、男は呆れたようにくっと声を出した。

瞳が僅かに光った気がした。

はっとして目を瞬かせると、目の前の男は何が可笑しいのか眼尻に皺をつくり、笑っていた。俺は突如羞恥の思いに苛まれた。だが、同時にその上背のある男が存外若いことに気づいた。

そして、そこには一分の邪念もないことにも。

僅かな汚れもない白練の如き男。

本当にそうなのか?

俺はただその瞳を覗き込むこと以外に何もできない。

この白雲のような色は、誰かと対峙し、そして相手を叩きふせるたびに、少しずつ侵食されていくだろう。

そうだ。

己がこの年齢になるまで、伊庭家の嫡男に生まれておきながら竹刀に触れぬように生きてきたのは、そのためだ。竹刀を持つと、後戻りできぬような焦燥に駆られる。敵を叩くことがすべてでありながら、それしかできぬことに苛立つ。

竹刀を振り下ろす度に、得体のしれない闇が心に広がっていく。

剣術などいらない。

そんなものを体得すれば、それだけ人を斬ることになる。そしてその都度心は侵食されていく。最後は己を失うに違いない。「人を斬るためではない」と、父は言う。

そんな言葉が信じられるか。

刀を振る稽古をするというのに、人を斬らぬ筈がない。

少なくとも俺は斬る。そんな予感が、何の根拠もなしに心の中にある。

手習いの如き道場剣法で満足している奴らにはわからない。

白練の雲は青鈍に変わっていく。

それは己が少しずつ腐敗していくような恐れを抱かせる。

それを無意識に避けようとしてきた己がここにいて、それを目の前の男に突きつけられた。

この男は侵食されないのか。

この男は腐敗しないのか。

「気に病むな。成り行きだ。あの男には悪いことをしたが」

男の瞳には相変わらず俺は映っておらず、代わりに白雲が漂っている。青鈍の雲は広がらない。

「待て」

立ち去ろうとする男を呼び止めた。無駄だと知りながら、それでも声をかけた。

男は足を止めることはなかった。

俺は呼びとめる言葉を知らず、阿呆のように口を開けたまま見送った。

のろのろと道場に戻ると先刻の騒ぎはどこへやら、既に誰もいない。

俺はだだっ広いだけの静かな道場で、男が使った竹刀に触れた。冷ややかな感触を確かめると、男のあの一瞬の動きが思い起こされる。

ゆっくりと正眼に構える。こんな構えではなかった。こんなに力の入った構えではない。

そっと目を閉じてみる。

瞼に先刻の男が現れる。

男は最初から左手首だけを狙っていた。

今思えば、馬鹿な旗本が間違って町中で真剣など振り回さぬようにとの、そんな配慮にさえ思えた。

ひゅんと空を割くと、左手首に痛みが走った気がした。

己は簡単に左手を砕かれるのだと実感できる。

あの男に打ち砕かれる。

嘲笑ってきた旗本の倅たちと、なんら変わらない己。

この左手首は砕けるに相応しい。

あの男の前では。

「八郎」

騒ぎを知っているのかいないのか。いつの間にか戻ってきた父は、静かに目の前に佇んでいた。

「稽古をつけよう」

「継ぎませんよ」

ぶっきらぼうにそんなことを答えた。そのために竹刀を持つつもりは毛頭ない。

「構わん」

父は存外あっさりとそんなことを言った。

「山口一だ」

知りたいと思っていたその名を、父の口から聞くことになろうとは。

「父上、何故それを」

齢十六。

山口という男が現れた理由は知らない。知る必要もない。

己の剣はいつか人を殺める。そのために刀を持つのだ。

白練の雲の下、竹刀は山口一を捉えようとしていた。

伊庭八郎…安政六年